Explorar la música antigua en conjunto

Cómo abordar partituras, facsímiles y la elección de instrumentos

Adaptado de mi artículo publicado en American Recorder, Vol. LXVI No. 1 (Spring 2025)

Como intérpretes de flauta de pico tenemos la suerte de recorrer un repertorio que abarca desde la Edad Media hasta la actualidad. Las obras de conjunto modernas suelen ser muy precisas en su notación: dinámicas, tempo, indicaciones de instrumentos… todo está escrito. En cambio, cuando nos acercamos a la música antigua, gran parte de esa información no aparece en la partitura, salvo en ediciones modernas muy intervenidas y, por tanto, subjetivas.

Para interpretarla bien, necesitamos comprender las prácticas históricas de ejecución que están implícitas, aunque no estén escritas. Desde la elección de instrumentos hasta la lectura de la notación, la música antigua nos invita a leer entre líneas.

En este artículo abordaremos dos pilares fundamentales para interpretar este repertorio en conjunto:

La lectura de ediciones modernas y de facsímiles.

La elección de instrumentos y sistemas de afinación adecuados.

1. Leer partituras: qué observar

¿De qué periodo es la obra?

Barroco (c.1650–1750): La notación se acerca bastante a la moderna. Muchas obras especifican los tamaños de flauta, y existen numerosas de adaptaciones de Bach, Vivaldi y otros pensadas para conjuntos de flautas. En las obras originales puede ser necesario ajustar la parte del bajo (a veces transportando una octava). La música francesa procede a menudo del traverso; si queda demasiado grave para el alto en fa, se puede transportar una tercera menor arriba.

Renacimiento (c.1500–1600) y Prebarroco (c.1600–1650): Predominan las claves de do en vez de la de sol. La música es polifónica e imitativa y las flautas debían sonar como la voz: un estilo horizontal, cantabile, sin ligaduras barrocas. Incluso las glosas se articulan suavemente, con una “d/r” ligera. En cuanto al sistema, hablamos de modalidad frente a tonalidad: antes del Barroco se escribía en modos (dórico, mixolidio, etc.), no en tonalidades mayores o menores. Muchas alteraciones no se escribían pero se entendían (musica ficta). Los sostenidos creaban la sensible en las cadencias; los bemoles suavizaban los tritonos. Conviene buscar ediciones que las indiquen como sugerencias, no como notas fijas.

Las ediciones modernas varían en su enfoque. Algunas muestran los claves originales, otras mantienen los valores largos de nota, y otras los reducen a valores más cortos para facilitar la lectura. A veces no incluyen barras de compás. Estas ediciones “sin barras” reflejan mejor el fluir del tactus original y ayudan a dejar respirar la música.

Ej. 1–2. Josquin Desprez, Mille regretz.

En Ej. 1, la edición muestra las claves originales de do y fa, y conserva los valores de nota originales. En Ej. 2 los valores se reducen a la mitad para facilitar la lectura —una opción práctica para los intérpretes actuales, aunque más alejada de la notación que conocían los cantantes en tiempos de Josquin Desprez.

Ej. 3. Cipriano de Rore, Ancor che col partire.

Esta edición moderna conserva la notación original sin sostenidos, pero añade alteraciones editoriales sobre las notas como sugerencia (musica ficta).

Ej. 4–5. Orlando Gibbons (1583–1625), Fantasia.

La edición del Ej. 4 no incluye barras de compás, lo que permite que el flujo melódico surja de manera natural. En el Ej. 5 se añaden barras —útiles como referencia, pero que atraviesan los motivos y pueden interrumpir el sentido de la línea. Este contraste nos recuerda que las barras de compás son una convención moderna, no un elemento original de la música renacentista.

Sea cual sea la edición, pregúntate siempre: ¿es una danza, una chanson o un madrigal? Deja que el género y el texto guíen tu fraseo.

2. Más allá de la partitura: los facsímiles

Los facsímiles —reproducciones de impresos o manuscritos originales— ofrecen una perspectiva única sobre cómo se concebía la música. Las claves originales reducen el uso de líneas adicionales; la ausencia de barras de compás revela una sensación más libre del fraseo; y la manera en que las notas se agrupan en la página resalta la estructura y la retórica musical.

Para los principiantes, las ediciones modernas resultan más accesibles, pero a medida que se avanza, los facsímiles abren el oído y la mirada a la forma en que los propios compositores pensaban la música.

Ej. 6. Josquin Desprez, Cela sans plus (Petrucci, 1501).

Esta parte de contratenor (voz intermedia) pertenece al primer libro de música impresa de la historia. Es clara, pero no sencilla para los intérpretes modernos: no hay partitura, solo cuadernos de parte; sin barras de compás y con pocos puntos de referencia. Muestra hasta qué punto los intérpretes de la época dependían del oído y de la memoria.

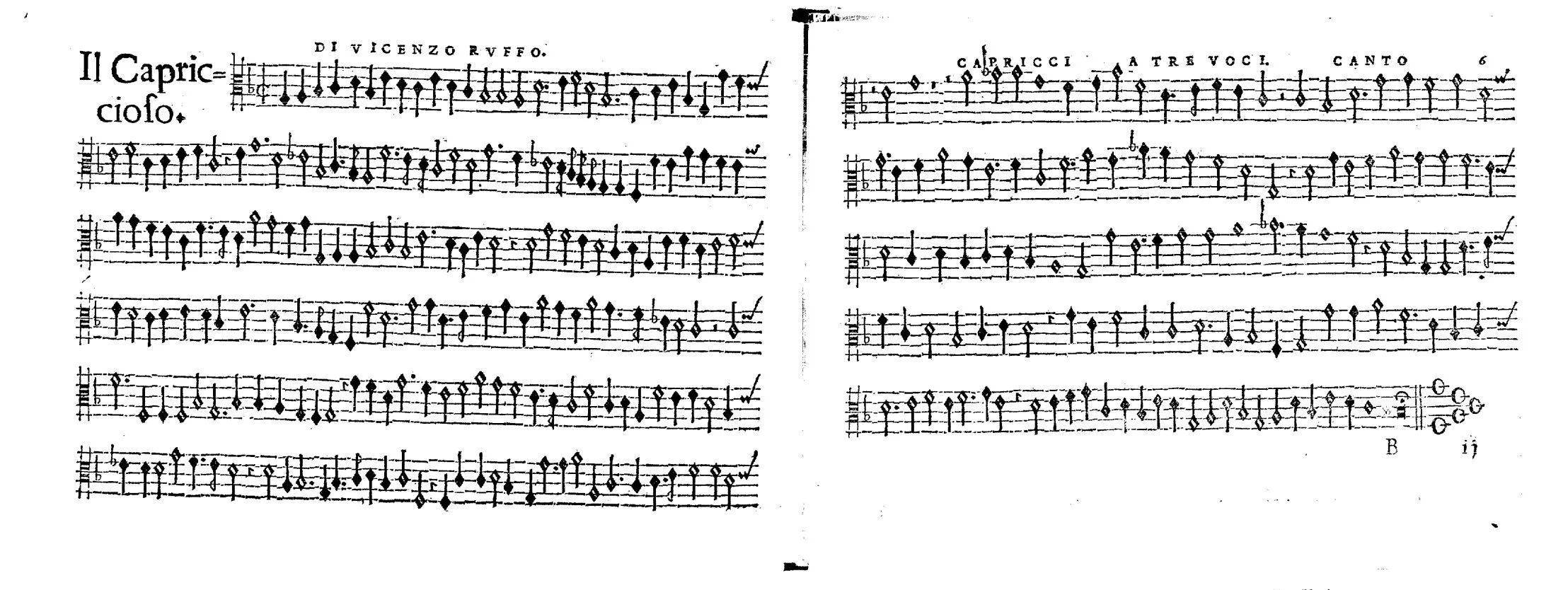

Ej. 7. Vincenzo Ruffo (c.1508–1587).

Una parte de una obra instrumental a tres voces de su Capricci in musica a tre voci. Este tipo de polifonía era la norma: cada intérprete veía solo su propia línea, lo que exigía una escucha activa y una gran conciencia de conjunto.

Ej. 8. Francesco Mancini, Sonata I (1672–1737). En pleno Barroco, la notación resulta sorprendentemente moderna. Las barras de compás, la agrupación rítmica clara y las indicaciones dinámicas la hacen inmediatamente accesible. El contraste con Josquin o Ruffo pone de relieve la rapidez con que evolucionó la notación.

Particelas vs. partitura: En el Renacimiento, los músicos solían leer únicamente su propia parte, no una partitura completa. Esto significaba que dependían del oído y de la memoria para encajar su línea dentro de toda la textura. Podemos inspirarnos en ello hoy: en lugar de apoyarnos siempre en la partitura general, prueba a ensayar solo con las partes individuales. Esto agudiza la atención hacia las demás voces, profundiza la conexión dentro del conjunto y ayuda a interpretar la polifonía como una conversación, y no como líneas aisladas en una página.

Ej. 9–11. Jacques Hotteterre, Suitte I.

Ej. 9 muestra el facsímil a la altura original, que no resulta cómoda para la flauta de pico alto.

Ej. 10 es una edición moderna para traverso, en la misma altura original.

Ej. 11 presenta una versión transpuesta y adaptada para flauta de pico.

3. Aspectos a escuchar

Barroco: Se esperan trinos en las cadencias. En la música francesa, añade tremblement (trino), battement / pincé (mordente), port de voix (apoyatura desde abajo) y coulement (apoyatura desde arriba) —véase Hotteterre, Principes, 1707. Los estilos italiano y alemán permiten ornamentos más largos y ligados, de carácter más escalar, combinados con arpegios. En conjunto, conviene coordinar los ornamentos: acordar su duración, velocidad y manera de resolverlos.

Renacimiento y Prebarroco: Las glosas (especialmente en las voces superiores) enriquecen las cadencias y las notas largas. Pero evita el exceso de ornamento: la textura polifónica ya es suficientemente densa. Si una voz ornamenta, las otras pueden imitar, contrastar o prolongar el gesto.

Sea cual sea el estilo, recuerda que la polifonía se basa en el diálogo. Igualad las articulaciones en las imitaciones, destacad los contrastes cuando aparezcan y pensad en la textura como una conversación, no como una competición.

Modelo vocal:

En la música de conjunto renacentista (excepto en las danzas), la flauta de pico debe sonar como la voz humana: suave, lírica y fundida con las demás. La música barroca, en cambio, permite mayor color instrumental y libertad expresiva.

4. Elección de instrumentos

Los conjuntos modernos de flautas de pico se basan en instrumentos en fa y en do. Sin embargo, los consorts renacentistas estaban afinados por quintas, de modo que un cuarteto típico incluía:

Alto (sol)

Dos tenores (do)

Bajo (fa)

También se utilizaban otros tamaños, como la soprano en re y el bajo en si♭, que ampliaban el registro.

La flauta alto en sol:

Era históricamente el instrumento del cantus.

Resulta más exigente que las flautas alto o soprano barrocas, ya que tiene digitaciones distintas, requiere afinación con digitaciones medias (que tapan los agujeros parcialmente) y transposición.

Necesita práctica y un oído atento, pero produce el timbre cálido y dulce que pide la música renacentista.

Idea clave: Elige tu instrumento en función al estilo histórico y la acústica del conjunto. Cada tamaño tiene un timbre único: considera cuál se adapta mejor a tu línea.

5. Sistemas de afinación

Método práctico: afina primero las octavas, después las quintas y, por último, los acordes. En el consort, coloca los instrumentos graves en el centro del conjunto.

Medieval (pitagórico): quintas puras; terceras mayores muy anchas y tensas.

Renacimiento (mesotónico): terceras mayores estrechas y consonantes; quintas ligeramente reducidas. Genera armónicos combinatorios ricos y bellos.

Barroco (temperamentos de Vallotti o Werckmeister): más equilibrados y flexibles entre tonalidades —es el mundo del Clave bien temperado de Bach.

Consejos prácticos:

En la música renacentista, baja algo las terceras mayores.

En la música medieval, conserva la tensión de esas terceras anchas.

Usa afinadores con temperamentos históricos (Cleartune, RTTA Tuner, Tunable), pero sobre todo forma tu oído.

6. Conclusión

Tocar música antigua en conjunto es a la vez un desafío y un disfrute. Nos invita a leer con atención las ediciones modernas y, siempre que sea posible, a explorar los facsímiles; a escuchar de cerca aquello que la notación solo sugiere —el fraseo, la musica ficta, la imitación—; a elegir los instrumentos que se adecuen al estilo histórico; y a comprender los sistemas de afinación que configuraban el mundo sonoro de cada época.

Tanto si eres principiante y das tus primeros pasos con sonatas barrocas, como si eres un intérprete avanzado enfrentándote a libros de partes renacentistas, el proceso es siempre una forma de descubrimiento, de escucha y de juego. Cada ensayo es una oportunidad para dar vida a la notación y para reconectar con la música como un arte vivo y palpitante.

Enlaces de interés

Vídeos con partituras sincronizadas, partes y pistas minus-one (Ockeghem y Dufay): Mi canal de YouTube

Ockeghem, Fors seulement — Partitura moderna | Facsímil

Dufay, Ce jour de l’an — Partitura moderna | Facsímil

RISM – Répertoire International des Sources Musicales: opac.rism.info — catálogo de música en colecciones públicas, centrado en obras de los siglos XVI al XIX.